Mauro e Nicola, dopo una serata di incontro del’Accademia divertente ed interessante, proseguono il confronto via chat sul tema della vita e dell’informazione. Mauro ha degli appunti con riflessioni sul tema ed in particolare sull’assenza di intenzionalità da parte della Natura, spesso antropomorfizzata non solo in senso allegorico.

Mauro: «…Bisogna ragionare sulla complessità crescente dell’informazione. A tuo avviso puo essere banalmente un processo che matematicamente dipende dal n di replicazioni?»

Nicola: «Domanda interessante. Comincerei col definire “complessità”. Dopo lunghe riflessioni, pur percependo come molto validi i criteri proposti da Edgar Morin, tengo ancora aperta la mente. Ho trovato 16 pittogrammi che cercano di mettere in evidenza altrettanti aspetti dei fenomeni complessi. Ne ho aggiunto uno che era evidentemente mancante.

Finché un sistema è complicato e non è complesso, posso sempre averne il controllo completo, pur dovendo dedicare energie per acquisirlo. Quando si passa alla complessità è perché il controllo è perso. Le cause di perdita di controllo e quindi di aumento della complessità possono essere varie, eccone alcune:

- ho più capacità cognitiva che concettuale: assorbo troppi dati, così tanti che non riesco ad elaborarli;

- interagisco con l’osservato anche solo per osservarlo, quindi le dinamiche del sistema diventano intrinsecamente sfuggenti;

- il sistema cresce di componenti o di interazioni tra componenti.

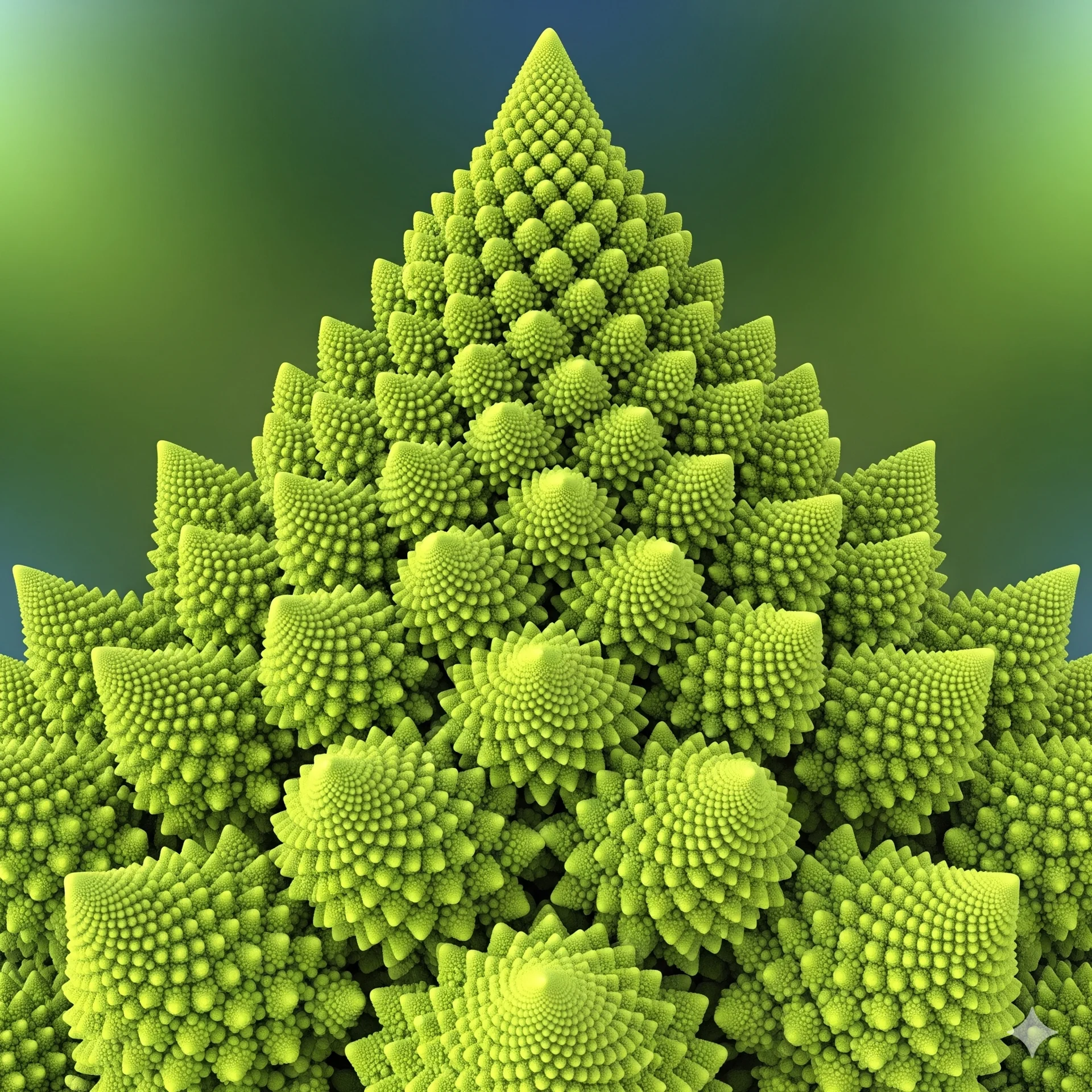

Se il meccanismo di replicazione fosse perfetto, la complessità resterebbe costante. L’introduzione di piccole variazioni casuali introduce un elemento creativo che consente apprendimento, adattamento, esplorazione di possibilità e, in ultima analisi, cognizione.

Queste parole sono qui usate con un’accezione leggermente differente da quella comune: restiamo su un livello teleonomico, senza presupporre intenzionalità. Per esempio, per quanto riguarda la creatività, è ampiamente dimostrato dall’intelligenza artificiale generativa che si può avere creatività senza intenzionalità.

Ecco perché a mio avviso gli errori di trascrizione genomica sono “necessari”. Se anche inizialmente la vita si fosse replicata in modo perfetto, qualche agente esterno (es. radiazioni, ambiente chimico…) deve averla portata a commettere “errori”, consentendo alla vita di “apprendere”, esplorare nuove modalità di generare le proprie strutture.

La controparte della generazione di variazioni è la selezione naturale. La polarità: generazione / selezione ha lo scopo (in senso teleonomico, senza intenzionalità) di generare diversificazione degli schemi (la vita non è altro che uno schema organizzativo auto-replicante e cognitivo, cioè capace di apprendere ed auto-organizzarsi e capace anche di autopoiesi) e massimizzare la probabilità che la vita riesca a replicarsi nel tempo e nello spazio.

Non sono sicurissimo di interpretare “complessità crescente dell’informazione” come l’hai in mente tu, ma se ti riferisci all’informazione trattata ed elaborata dai geni, allora la risposta è si ma perché ci sono quelle piccole variazioni di mezzo, per cui le repliche non sono esatte al 100%.

La vita, considerata complessivamente, è un sistema cognitivo che contiene sempre più informazione: crea sempre più strutture ordinate, riduce l’entropia interna degli esseri viventi a discapito di quella esterna dissipando nell’ambiente energia proveniente (soprattutto) dal Sole.»